L'histoire de Kyoto

Les grandes périodes de l'ancienne cité impériale

Kyoto est l’ancienne capitale historique du Japon, où les empereurs ont résidé pendant près de 1.000 ans avant que Tokyo ne devienne la capitale actuelle. Aujourd’hui, Kyoto reste la capitale culturelle du pays, synonyme de sophistication ; une destination touristique majeure incontournable pour tout voyageur au Japon.

À la fin du VIIIe siècle, l’empereur Kanmu délaisse Nara (Heijo-kyo), la première capitale japonaise de long-terme, pour fonder une nouvelle ville : Heian. Celle-ci sera si influente qu’une ère historique porte son nom. Établie en 794, elle reste en effet capitale impériale pendant 1.074 ans (en dehors de quelques courtes périodes) et jusqu’en 1868.

Heian, l’âge d’or du Japon classique

L’époque de Heian court de la fondation de la ville, en 794, à la fin du règne des Fujiwara, en 1185. La cité se développe autour de la Cour impériale pendant près de 4 siècles, au cours desquels le Japon se détache progressivement de l’influence culturelle chinoise pour élaborer sa propre culture locale.

L’empereur Kanmu choisit un emplacement géographique idéal pour sa nouvelle cité : une plaine protégée par des montagnes sur 3 côtés, avec un accès par voie fluviale jusqu’à la baie d’Osaka. Elle est est nommée Heian-kyo, nom qui lui reste jusqu’en 1868, parfois appelée aussi miyako ou kyo, en utilisant seulement le caractère 京 qui signifie "capitale". Heian-kyo signifie "capitale de la Paix et de la Tranquillité".

Conçue selon les principes de la géomancie chinoise, la ville est organisée en un plan quadrillé au sud du Palais Impérial. À la fin du XIIe siècle, Heian-kyo s’étend dans un rectangle de 5,2 km du nord au sud et de 4,5 km d’est en ouest ; approximativement entre les actuelles avenues Ichijo-dori et Kujo-dori (au sud de la Gare de Kyoto) et la rue Teramachi (à l’est) et la rivière Tenjingawa à l’ouest. La ville d’alors est dépourvue de fortifications.

Au nord se trouvait le palais impérial Dai Dairi (1,15 sur 1,38 km), dont l’original était situé entre les avenues Ichijo et Nijo, faisant face au sud et marquant un axe de symétrie coupant la ville en 2 par l’avenue Suzaku (Senbon-dori aujourd’hui) aboutissant à la grande porte Rashomon (dont il ne reste qu’une stèle marquant l’emplacement). Cette porte d’entrée de la cité était flanquée de part et d’autres des temples impériaux To-ji (796) à l’est et Sai-ji (794, détruit) à l’ouest.

À l’exception de ces 2 temples, la construction d’édifices bouddhistes y était par ailleurs fortement limitée à cette époque. Les lieux de culte trouvèrent ainsi une place privilégiée en périphérie, au pied ou à flanc de montagne en dehors de la ville.

La culture originale de l’époque de Heian

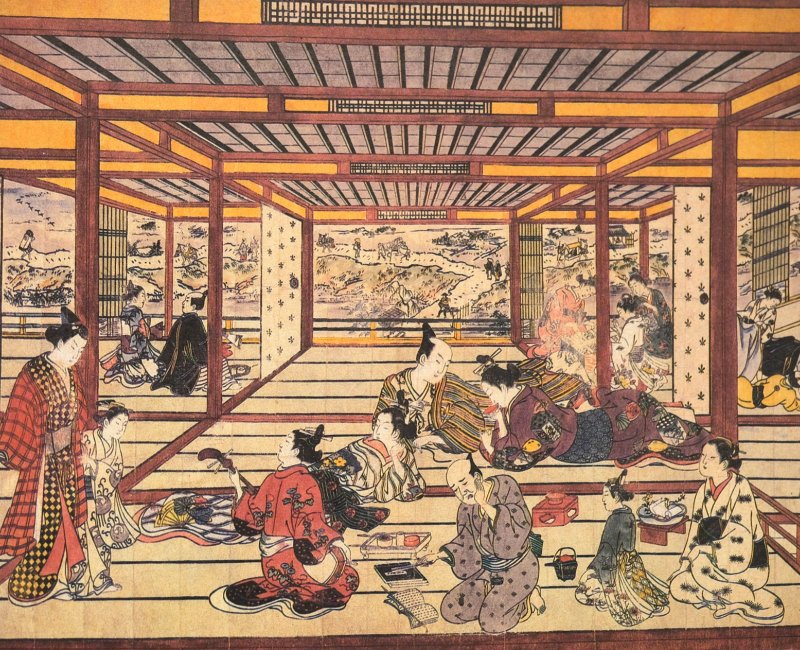

Au cours du IXe siècle, les liens avec la Chine se distendent, laissant davantage de place à une culture plus locale, qui va s’exprimer notamment par la création du syllabaire hiragana dérivé des idéogrammes chinois, permettant à un plus grand nombre de s’emparer de l’écriture et par conséquent de développer littérature et poésie, largement pratiquées par les dames de la Cour. Ainsi, un des plus anciens romans au monde dont on a célébré le millénaire en 2008, le Dit du Genji, a été écrit par Murasaki Shikibu, et Notes de chevet par Sei Shonagon (1002). Le poème japonais Iroha, qui regroupe toutes les syllabes de la langue japonaise a aussi été écrit durant la période de Heian. La peinture voit aussi la naissance du style Yamato-e, aux personnages stylisés représentés dans des scènes d’intérieur selon une perspective aux toits enlevés, qui illustre les romans et donne un aperçu du style de vie de la Cour.

La Kyoto de l’époque de Heian voit aussi la naissance de 2 courants bouddhistes spécifiquement japonais : le Tendai (dont le temple principal est Enryaku-ji construit en 788) et le Shingon (dont To-ji devient le temple principal en 823).

Cet âge d’or de la culture classique se termine par la guerre de Gempei (1180 - 1185), une querelle de succession entre les clans Minamoto et Taira, tous deux branches secondaires de la famille impériale. Les différentes batailles touchent notamment Uji, Otsu (au pied du Mont Hiei) et Nara. Elle permet à l’aristocratie guerrière de se saisir du pouvoir temporel.

L’avènement des samouraïs et le raffinement Zen

Kyoto reste capitale lors de la longue période féodale japonaise, mais l’empereur perd une partie de ses prérogatives au profit de la noblesse guerrière.

Ainsi, les Hojo vont établir un shogunat à Kamakura, ville du clan Minamoto plus à l’est vers la plaine du Kanto. L’état de double capitale dure de 1185 à 1333. Kyoto reste la plus grande ville du pays et son centre culturel et spirituel. Le bouddhisme Zen s’enracine dans l’archipel grâce à l’influence prépondérante des guerriers. En parallèle, le mont Hiei (bouddhisme Tendai) reste un centre de formation incontournable pour tous les religieux, dont les fondateurs de l’école de la Terre Pure (Honen, 1133 - 1212) et de l’école du Lotus (Nichiren, 1222 - 1282).

La période de Kamakura prend fin avec la tentative de restauration de son pouvoir par l’empereur Go-Daigo (1288 - 1339). Il s’allie avec Takauji Ashikaga (1305 - 1358) qui va finalement se retourner contre lui, divisant les dynasties impériales en Cour du Nord établie à Kyoto et Cour du Sud à Yoshino. Takauji se fait nommer shogun par l’empereur de la Cour du Nord et inaugure ainsi la période de Muromachi (1335 - 1573), nommée a posteriori d’après le quartier de Kyoto où se trouvait le palais Hana-no-Gosho de Yoshimitsu, le 3ème shogun Ashikaga.

Du XIVe au XVIe siècle, empereurs et shoguns cohabitent à Heian dans une période de foisonnement culturel que l’on peut attribuer à 2 shoguns :

- Yoshimitsu Ashikaga (1358 - 1408, règne de 1368 à 1394) marque l’âge d’or de sa dynastie : il réconcilie les cours du Nord et du Sud en 1392, rétablit les échanges diplomatiques avec la Chine et soutient le courant Zen avec l’édification du temple Shokoku-ji (1382 - 1392). Sa résidence au nord-ouest de Kyoto, aujourd’hui connue sous le nom de Kinkaku-ji (Pavillon d’Or), est au centre de la culture dite de "Kitayama" qui développe la littérature (Littérature Zen des Cinq Montagnes, poésie renga), les arts picturaux (peinture à l’encre de Chine), préside à la naissance du théâtre Nô et voit l’apparition des premiers jardins Zen et les concours de dégustation de thé.

- Yoshimasa Ashikaga (1435 - 1490, règne de 1449 à 1473), quant à lui est au cœur de la culture de Higashiyama où se trouve sa résidence, aujourd’hui Ginkaku-ji (le Pavillon d’argent). Ce courant contraste avec la culture de Kitayama par un retour à des expressions plus sobres sous-tendues par l’esthétique wabi-sabi (simplicité et modestie). L’art des jardins évolue de la promenade à la contemplation ; la cérémonie du thé et l’ikebana commencent à se formaliser.

Politiquement, le règne de Yoshimasa est entaché de querelles de successions qui se matérialisent dans la guerre civile d’Onin (1467 - 1477), source de nombreuses destructions dans la capitale, et prélude à pratiquement un siècle de rivalités et de guerre civile entre les différents seigneurs lors de la période surnommée Sengoku-jidai, l’ "ère des royaumes combattants". Ainsi, beaucoup des édifices actuels sur des sites anciens datent en réalité de la fin du XVIe - début du XVIIe siècle au plus tôt. On trouve facilement des édifices plus anciens autour de Kyoto, préservés dans les forêts moins exposées aux troubles.

Pendant la période d’Azuchi-Momoyama (1578 - 1603), Kyoto est au centre des attentions et toujours considérée comme cœur du pouvoir : Hideyoshi Toyotomi (1537 - 1598), alors l’homme le plus puissant du Japon, y fait construire son palais Jurakudai, le château de Fushimi-Momoyama et même un mur de fortifications de 23 km de long autour de l’ancienne cité. Toutes ces réalisations seront démantelées par ses successeurs.

Après la bataille de Sekigahara (1600), le pouvoir est saisi par Ieyasu Tokugawa (1543 - 1616) qui fonde son shogunat à Edo, future Tokyo, en 1603. Kyoto reste capitale impériale, et Ieyasu y fait construire le Palais de Nijo comme marque de sa présence, même si lui et ses successeurs resteront basés à Edo.

Le basculement vers l’est

Le nom de l’époque Edo (1603 - 1868) marque l’importance prise par la ville nouvelle. Kyoto doit désormais partager son influence culturelle et artistique, les richesses des domaines étant principalement drainées vers la capitale shogunale. Cependant, Kyoto reste un lieu culturel très vivant, en partie grâce à la présence de la cour impériale et du clergé bouddhiste. Les commerçants et marchands, qui ont remplacé une partie de la classe des guerriers et des aristocrates, partagent avec Edo une culture citadine hédoniste autour des estampes et du théâtre kabuki.

Les traditions aristocrates s’y renforcent également, et cette période voit la construction de lieux et jardins emblématiques encore visitables de nos jours, comme la Villa Katsura, la Villa Shugakuin et de nombreux jardins.

Les années 1853 - 1868 sont plus agitées en raison des affrontements entre les défenseurs du shogun et les révolutionnaires partisans de la restauration du pouvoir impérial. Celle-ci advient en 1868 et ouvre la guerre civile de Boshin (1868 - 1869) qui occasionne de nombreuses destructions dans le sud de la ville, autour des quartiers de Toba et Fushimi.

De l’époque moderne à aujourd’hui

L’empereur Meiji transfère sa résidence, et par conséquent sa capitale, à Tokyo. La capitale millénaire est officiellement renommée Kyoto en 1889 (littéralement la "ville-capitale").

À la fin du XIXe siècle, des travaux d’ampleur sont entrepris dans la partie orientale de la ville pour la dynamiser avec la construction du Canal du Lac Biwa et de Keage Incline, voie de chemin de fer restée active jusqu’en 1948.

Le quartier d’Okazaki accueille la reproduction à échelle réduite de l’ancien palais de Heian-kyo, construite à l’occasion du 1.100ème anniversaire de la ville en 1895 : c’est aujourd’hui le grand sanctuaire Heian-jingu.

Au XXe siècle, Kyoto échappe aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale : les Alliés considèrent en effet que son patrimoine culturel est inestimable et que sa destruction empêcherait une réconciliation avec le Japon.

Ainsi en 1994, 198 édifices et 12 jardins construits entre les Xe et XVIIe siècles sont classés par l’UNESCO au titre de "Monuments historiques de l'ancienne Kyoto (villes de Kyoto, Uji et Otsu)". La liste comprend des sanctuaires (Kamigamo et Shimogamo), des temples (Kiyomizu-dera, Ryoan-ji) et un palais (Nijo-jo). La plupart de ces sites constituent toujours des points d’attraction majeurs de la ville, qui vit principalement du tourisme culturel.

Kyoto doit cependant faire face à un nouveau défi : celui de gérer les flux de visiteurs, attirés par la promotion efficace de l’office du tourisme et des réseaux sociaux, qui contribuent à créer des phénomènes de surfréquentation de certains quartiers.

Néanmoins, la capitale antique est si vaste et si riche qu’il est possible, voire recommandé, de se détacher du flot de touristes pour l’explorer et découvrir ses merveilles.